Mendorong Transisi Energi demi Penguatan Bauran Energi Nasional

Green Investment dan Masa Depan Industri Rendah Karbon

Peran Circular Economy dalam Mengurangi Limbah Pangan

Pentingnya Pembiayaan Berkelanjutan Bagi Masa Depan Ekonomi Indonesia

Membangun Visi Indonesia 2045 dengan Ekonomi Hijau

Inovasi Sosial dalam PROPER: Apa, Mengapa, dan Bagaimana?

Mengenal Life Cycle Assessment (LCA): Cara Holistik Mengukur Dampak Lingkungan

Smart City & Masa Depan Perkotaan

Revolusi Energi Terbarukan dengan AI & IoT

Silaturahmi dan Diskusi Olahkarsa dengan Para Ahli lintas sektor untuk Transformasi Sustainability

Berapa Lama Cadangan Energi Fosil Indonesia Bisa Bertahan?

Measuring The Impact of CSR Program Implementation with SROI

Olahkarsa dan Kazee Digital Indonesia Resmikan Kerja Sama Strategis Perkuat Ekosistem AI untuk Sustainability

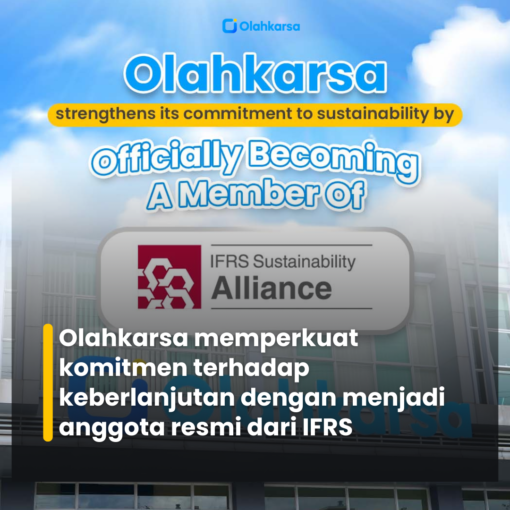

Olahkarsa memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan dengan menjadi anggota resmi dari IFRS

Unlocking Carbon Market Opportunities: Insights for a Sustainable Future

Empat Tahun Olahkarsa: Perjalanan Bersama untuk Keberlanjutan

Telah Dibuka Pendaftaran Magister Manajemen – Entrepreneurial Sustainability Management (ESM) Universitas Ciputra

Olahkarsa Luncurkan ESG Outlook Report 2024 Bersama ICSA

Wismandi Melahirkan Usaha Produktif Ubah Wajah Ekonomi Lokal

Peran COP29 dalam Mempercepat Aksi Perubahan Iklim Global

Fakta Carbon Offset Dunia

Hitung Jejak Karbon Anda Sekarang

IoT dan Blockchain untuk Masa Depan Berkelanjutan

Jejak Karbon dan Teknologi Digital sebagai Solusi Utama Dunia

Apa Itu Karbon Netral? Panduan Lengkap Menuju Masa Depan Berkelanjutan

Olahkarsa dan Universitas Ciputra Luncurkan Konsentrasi/Peminatan Entrepreneurial Sustainability Management untuk Cetak Pengusaha Berwawasan Keberlanjutan

Biodiversitas dalam Melindungi Bisnis Perusahaan

Sukses Digelar: Indonesia Corporate Sustainability Award 2024 Apresiasi 55 pemenang dengan Inisiatif Keberlanjutan mengagumkan

Keajaiban Biodiversitas Indonesia untuk Inovasi Obat Tradisional

Krisis Iklim Mengancam Kehidupan: Dampak Perubahan Iklim terhadap Biodiversitas Dunia

Pentingnya Planning dan Management CSR bagi Perusahaan

Keberlanjutan Rantai Pasok: Hadapi Tantangan Perubahan Iklim

7 Manfaat Ekonomi dari Mengatasi Perubahan Iklim

Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Perubahan Iklim: Langkah Strategis untuk Masa Depan Berkelanjutan

Indonesia Corporate Sustainability Award 2024 | Apresiasi untuk Inovasi Berkelanjutan

Mengungkap Pentingnya Integrasi ESG dan SDG: The Corporate ESG & Sustainability Insights 2024

Inovasi Sosial: Begini Cara Sampah Plastik Diubah Jadi Bahan Bakar di Indonesia!

Perubahan Iklim 2024: Krisis Global dan Urgensi Aksi Nyata

Suksesnya Olahkarsa dalam Pelaksanaan Workshop Perhitungan SROI Bersama Kimia Farma Group

Energi Terbarukan – Sebagai Peluang Emas Pebisnis

Perubahan Iklim di Indonesia: Dampak Nyata di Tahun 2023

Mengejutkan: Peringkat SDGs Indonesia Menurun! Apa yang Harus Kita Lakukan?

5 Langkah Mengintegrasikan ESG – Manajemen Rantai Pasok untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Mengungkap Fakta Mengejutkan: 59% Pekerja di Indonesia Terjebak dalam Pekerjaan Tidak Layak – Apa yang Harus Dilakukan?

Bagaimana Kesetaraan Gender Bisa Mengubah Ekonomi Dunia?

Berkolaborasi dengan Forum TJSL BUMN – Olahkarsa Dorong Transformasi Keberlanjutan yang inovatif Melalui Corporate Sustainability School

Peran SROI dalam Mendukung Pencapaian SDGs

Tujuan SDG 1 dan SDG 2

Mengapa SDGs Penting untuk Masa Depan Kita?

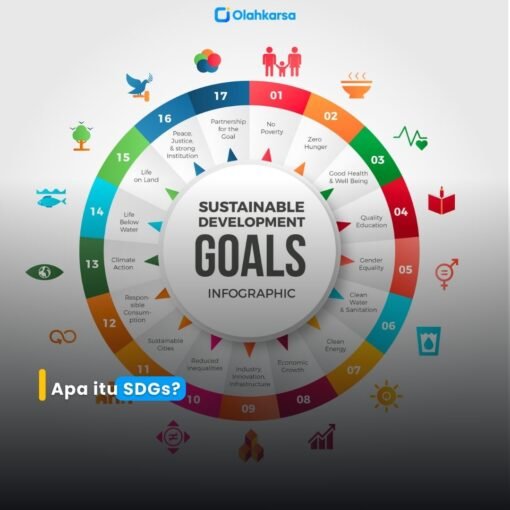

Apa itu SDGs?

Apa itu NET Zero Emission?

Fungsi Tanggung Jawab Sosial (TJSL)

Suksesnya Acara “Corporate Sustainability Outlook 2024” Olahkarsa dalam Mengusung Transformasi Masa Depan dengan Revolusi ESG

Prinsip ESG sebagai Kunci Masa Depan Keberlanjutan Perusahaan

ESG Revolution Membangun Masa Depan yang Tangguh dan Berkelanjutan

Mengapa ESG Menjadi Pondasi Utama dalam Transformasi Masa Depan Perusahaan

Apa Itu Strategi ESG dan Sustainability: Bagaimana Perusahaan Terkemuka di Dunia Memprioritaskan ESG

Mendukung keberlanjutan berbagai industri: Olahkarsa Sukses Menggelar acara Ready for PROPER Conference 2024 “Leading to Extraordinary Turnarounds Company in Sustainability” di Jakarta

PROPER dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL)

Olahkarsa dan Green Building Council Indonesia (GBC Indonesia) Berkolaborasi yang Menghasilkan Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Greenship Associate (GA) serta Visitasi Green Building

Social Return on Investment (SROI) dan Pengukuran Dampak Sosial

Tahapan Penilaian PROPER untuk Meningkatkan Kinerja Lingkungan Perusahaan

Pentingnya PROPER dalam Dunia Bisnis

Ini Dia 6 Tipe Greenwashing

Kenali Ciri-Ciri Greenwashing!

Peran Sustainable Buildings dalam Mendorong Tercapainya SDGs

7 Skill yang Wajib Dikuasai Seorang Community Development Officer

Menciptakan Local Hero dalam Inisiatif Keberlanjutan

Ketahui 6 Benefit Menerapkan ESG dalam Strategi Bisnis

Pemulung: Pahlawan Ekonomi Sirkular yang Terlupakan

10 Prinsip Ekonomi Sirkular yang Wajib Kamu Ketahui!

Membangun Proyek Kredit Karbon Berbasis Masyarakat

Greenflation: Dampak Perubahan Iklim pada Ekonomi Global

Mengungkap 7 Miskonsepsi Tentang ESG

Pentingnya Basis Data yang Kuat dalam Program CSR

Menyelami Dinamika Sejarah dan Pertumbuhan Ekonomi Sirkular

Membangun Kesejahteraan Masyarakat dengan Sustainable Livelihood Approach

Bagaimana Rencana Strategis Ideal untuk Program CSR?

4 Langkah Agar Program CSR Diliput Banyak Media

Kenali Karakteristik Masyarakat Pedesaan dalam Program CSR

Mengenal Resolusi Konflik dan Jenisnya

4 Cara Mengintegrasikan CSR Sebagai Strategi Bisnis

Begini Kriteria PowerPoint untuk Presentasi PROPER Emas

7 Cara Mudah Mengintegrasikan Program CSR dengan SDGs

Mengenal Eco Inovasi dalam PROPER

Bagaimana Mikroplastik Bisa Membunuh Manusia?

Kriteria Green Leadership dalam PROPER

Pentingnya Inklusi Keuangan bagi UMKM

3 Tahapan dalam Manajemen Bencana

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Indikator Kesuksesan Program CSR

Pentingnya Social License Index (SLI) Bagi Keberlanjutan Bisnis

Peserta PROPER “Tidak Taat” Satu Dekade Terakhir Terus Naik

Begini Cara Menyusun Stakeholder Engagement untuk PROPER

Social Return on Investment (SROI) dalam PROPER

Rapid Environmental Assessment (REA) untuk Penanggulangan Bencana

Mengenal Inovasi Sosial dalam PROPER

Dokumen Social Mapping PROPER: Apa Saja Isinya?

Keanekaragaman Hayati untuk PROPER Hijau dan Emas

Bagaimana Kriteria Life Cycle Assesment dalam PROPER?

Dokumen Hijau PROPER: Apa Saja Isinya?

Mengenal DRKPL: Syarat Wajib PROPER Hijau

Tahapan Penilaian dalam PROPER

Menelisik Raihan PROPER Emas Satu Dekade Terakhir

Kupas Tuntas 5 Peringkat dalam PROPER

Mengenal PROPER: Tujuan dan Manfaatnya Bagi Perusahaan

Mengenal Asset Based Community Development (ABCD)

Apa yang Akan Terjadi Jika Perusahaan Mendapat PROPER Hitam?

Ini Yang Terjadi Jika Ada Kepunahan Satu Spesies Tumbuhan

Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Membangun Inklusi Sosial bagi Kaum Difabel

Melacak Jejak Karbon pada Segelas Kopi

Pentingnya Akselesari “Green Economy” di Indonesia

Pendekatan Self Help & Technical Assistance pada Program CSR

Peran Strategis Karbon Biru Dalam Mitigasi Perubahan Iklim

Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Upaya Transisi Energi

Mengenal ISO 14001: Panduan Sistem Manajemen Lingkungan

Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Program CSR

Ancaman Nyata Krisis Iklim Bagi Keberlanjutan Dunia Bisnis

Hexahelix : Paradigma Baru Kolaborasi di CSR

6 Tips Untuk Meningkatkan Skor ESG

Apakah Transformasi Digital & Transisi Sistem Energi Menipiskan Intensitas Karbon Perusahaan & Industri?

Memahami Pentingnya Dampak dari Food Waste

Apa itu ESG? Pengertian, Sejarah dan Manfaatnya bagi Bisnis

Evaluasi Program CSR: Penting atau tidak?

Apa itu Jejak Karbon dan Cara Menghitungnya

Apa itu Theory of Change (ToC)? Pengertian, Manfaat, dan Cara Kerja

Pentingnya Skill Komunikasi Interpersonal dalam Program Pengembangan Masyarakat

Implementasi CSV: Perusahaan Jangan Abaikan Kebutuhan Sosial dan Nilai Ekonomi

HASIL KESEPAKATAN COP27 MESIR 2022: Bahan Inspirasi CSR Perusahaan Dalam Perubahan Iklim

Mengenal Indikator “Nilai Bersama” dalam Konsep CSV

Indikator Employee Engagement

Apa itu Employee Engagement? Kamu Harus Tahu Pentingnya Hal Ini Bagi Perusahaan

Hukum dan Standar ISO LCA (Life Cycle Assessment)

Life Cycle Assessment: Pengertian dan Tujuan Kajian LCA

3 Cara Mengembangkan Strategi Sustainability Perusahaan: Ambisi dan Transisi

![10 Rekomendasi Pekerjaan di Bidang Lingkungan [2022] 0 Rekomendasi Pekerjaan di Bidang Lingkungan 2022](https://blog.olahkarsa.com/wp-content/uploads/2022/07/thumbnail-blog-10-rekomendasi-510x510.png)

10 Rekomendasi Pekerjaan di Bidang Lingkungan [2022]

5 Faktor Keberhasilan Sustainability

Ingin Sukses Menjadi Chief Sustainability Officer? Yuk Kenali Peran CSO!

Bersiap untuk Mewujudkan Tujuan ESG dan Sustainability

4 Langkah Mewujudkan Strategi ESG dan Sustainability

Bagaimana Peluang Perusahaan Energi untuk Low-Carbon Future

Mekanisme Penilaian PROPER 5: Tahap Penilaian Hijau dan Emas Hingga Pengumuman

Apa Peranan Social Enterprise dalam Pembangunan Ekonomi?

Ada 5 Aspek dalam Social Enterprise, Apa Saja?

14 Tren Sustainability 2022 untuk Transformasi Bisnis Berkelanjutan

Startup Indonesia di Bidang Pengelolaan Plastik

Peran Generasi Muda untuk Mengurangi Plastik

Simak 5 Manfaat Social Enterprise bagi Masyarakat!

Mengapa Semua Perusahaan Perlu Menerapkan Sustainability?

5 Karakter Social Enterprise yang Wajib Anda Tahu!

Bagaimana Cara Menjaga Lautan untuk Bumi Kita? 7 Tips Menjaga Ekosistem Terbesar di Dunia

Ada 4 Tantangan Social Enterprise, Apa Saja?

Mekanisme Penilaian PROPER 4: Pemilihan Kandidat Hijau

Mekanisme Penilaian PROPER 3: Penilaian Mandiri

Mekanisme Penilaian PROPER 2: Penilaian Peringkat

10 Karakteristik Social Enterprise, Bagaimana Penjelasannya?

Mengintip 3 Model Social Enterprise di Indonesia

Kupas Tuntas 4 Elemen Social Enterprise, Apa Saja?

Wajib Tahu! Ini 4 Tips Mendirikan Social Enterprise

Apa Itu Social Enterprise? Ini Pengertian dan Bidang Fundamentalnya

6 Kemampuan Resolusi Konflik yang Harus Anda Miliki!

Mengenal Conference of the Parties atau COP26

Air di Masa Mendatang: Bagaimana Inovasi Akan Memajukan Water Sustainability di Seluruh Dunia

Plogging: Olahraga Sambil Menjaga Lingkungan

Mengapa Perusahaan Perlu Beralih dari CSR Menjadi ESG?

CSR dan ESG Penting Bagi Bisnis, Mengapa? Inilah 3 Alasannya!

Mekanisme Penilaian PROPER 1: Tahap Perencanaan

9 Bagian Penting dalam Social Mapping untuk PROPER

Kriteria Penilaian PROPER Ada 2 Kategori, Apa Saja?

CSR, ESG, dan SDGs: Apa Bedanya? Mana yang Terbaik?

Apa Peran Mediator dalam Conflict Resolution?

Kenali Tahapan Negosiasi dalam Conflict Resolution

3 Jenis Conflict Resolution di Sektor Lingkungan Hidup

Mengintip 5 Strategi dalam Conflict Resolution

Conflict Resolution (Definisi, Teori, dan Contohnya)

Mengenal Prinsip 3L dalam Triple Bottom Line

Mengapa Perusahaan Membutuhkan Pola Pikir Value-Focused untuk Mencapai Sustainability Goals?

5 Cara ESG Menciptakan Value Jangka Panjang: (Environmental, Social, and Governance)

Bagaimana Kriteria Memilih Konsultan CSR yang Tepat?

5 Manfaat Triple Bottom Line yang Harus Anda Tahu!

6 Masalah dalam Triple Bottom Line, Apa Saja?

Triple Bottom Line: Sejarah, Definisi, dan Substansinya

Monitoring Program CSR lebih Efektif dengan SR APP modul CSR Monev (MNE-1001)

Tipe-tipe Desa Sesuai SDGs Desa, Ternyata Begini Pengelompokannya

Tujuan dan Manfaat Pendataan SDGs Desa

Cari Tahu! Indikator Global Reporting Initiative (GRI) G4

Apa Itu Global Reporting Initiative (GRI) G4?

Apa itu SDGs Desa? Kenali Program dan Sasarannya!

Dampak Baik PROPER yang Dijalankan oleh Perusahaan Terhadap Pandemi (Covid-19)

Pentingnya Stakeholder Engagement dalam CSR (Corporate Social Responsibility)

5 Jenis Warna Penilaian PROPER dalam Pengelolaan Lingkungan

5 Indikator Keberhasilan PROPER

Apa Saja Keuntungan PROPER bagi Perusahaan?

Mengapa Social Mapping PROPER perlu dilakukan?

Mengintip Kriteria Pemilihan Peserta dalam PROPER

Apa Manfaat Melakukan Penghitungan SROI?

Cari Tahu! 5 Tujuan Pelaksanaan PROPER

Sejarah PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) KLHK

PROPER Adalah: Definisi, Kriteria, dan Mekanismenya

20 Perusahaan Indonesia yang Menerapkan CSV Versi Olahkarsa

Faktor Kesuksesan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Indikator, Pelaku PPM, dan Asas)

Penting! 8 Indikator Community Development

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di 6 Bidang

Apa itu Sustainable Development Goals (SDGs)?

8 Peran Pendamping Sosial yang Harus Anda Tahu!

Wajib Tahu! 3 Strategi Community Development

Interracial Dating Atlanta Georgia

MadameNoire is a classy way of life publication that provides African-American women the most recent in trend developments, black leisure information, parenting tips and sweetness secrets that are specifically for black women. Black girls search info on all kinds of subjects together with African-American hair care, health issues, relationship advice and profession developments – and MadameNoire provides all of that. (A producer we spoke with classified he and Briana as an interracial couple. There is another a couple of slides down.) According to his bio, he was able to stroll down the aisle in a earlier relationship, however his partner then again, was not. After getting over the pain of that relationship ending, Vincent is ready as soon as once more to be married and discover his fortunately ever after. Vincent, much like Miles from Season 11 in NOLA, is in contact with his emotions and doesn’t mind sharing them. He later said of this point in his life, “doubts began to spring forth unrelentingly.” The SCLC put into apply the ways of nonviolent protest with some success by strategically selecting the methods and places in which protests were carried out. There have been a quantity of dramatic standoffs with segregationist authorities, who generally turned violent. Federal Bureau of Investigation Director J. Edgar Hoover thought-about King a radical and made him an object of the FBI’s COINTELPRO from 1963, ahead. FBI brokers investigated him for potential communist ties, spied on his personal life, and secretly recorded him. “It’s all relative – the most well-liked stars at present are of combined or interracial heritage or living that means,” says Ming. “Mariah Carey, Drake, the Kardashians. In the top, love does not see color; it solely cares about the coronary heart.” I responded to a poster yesterday who thought his/her daughter was the sufferer of a hate crime due to interracial courting in Marietta. Why would a single predominant race in an area have any bearing on the reception they’d obtain as an interracial couple? The FBI in 1964 mailed King a threatening nameless letter, which he interpreted as an attempt to make him commit suicide. Outrage after Delaware State Univ. lacrosse team bus looked for medication in GeorgiaVideo from a site visitors stop involving Delaware State University’s lacrosse team is sparking outrage. On October 14, 1964, King became the youngest winner of the Nobel Peace Prize, which was awarded to him for leading nonviolent resistance to racial prejudice in the us In 1965, he was awarded the American Liberties Medallion by the American Jewish Committee for his “exceptional development of the rules of human liberty.” In his acceptance remarks, King stated, “Freedom is one thing. You have all of it or you aren’t free.” In 1964, King urged his supporters “and all individuals of goodwill” to vote towards Republican Senator Barry Goldwater for president, saying that his election “could be a tragedy, and certainly interracial atlanta suicidal nearly, for the nation and the world.” In 1959, King published a brief book called The Measure of a Man, which contained his sermons “What is Man?” and “The Dimensions of a Complete Life”.

Perbedaan CSR dan CSV, Catat Ya!

Ketahui 7 Tahapan Community Development!

3 Bentuk Implementasi Creating Shared Value

Creating Shared Value, Masa Depan Bisnis Berkelanjutan

7 Subjek Inti ISO 26000 sebagai Rujukan Praktik CSR

Indonesia Menerapkan Blue Economy, Sudah Saatnya?

Community Development (Pengertian, Aspek, Tujuannya)

ISO 26000 Sebuah Panduan dalam Tanggung Jawab Sosial

Apa Itu CSR (Pengertian, Manfaat, Jenis, dan Contohnya)

Latar Belakang Lahirnya Gagasan Corporate Social Responsibility (CSR)

3 Strategi bagi Perusahaan dalam Menerapkan Creating Shared Value

Investasi Sosial, untuk Masyarakat dan Bisnis yang Berkelanjutan

Prinsip Akuntabilitas Berkelanjutan AA1000AP

Mengenal Lebih Dekat Ekonomi Sirkular di Indonesia

5 Prinsip Bisnis yang Bertanggung Jawab di Balik Gencarnya CSR

A Success Story Behind Community Development Program

Prinsip Laporan Keberlanjutan dengan Standar Global Report Initiative (GRI)

Peran Perusahaan dalam Penanggulangan Bencana

Crisis Communication & Corporate Dialog in CSR Program

Urgensi PROPER dalam Bisnis yang Berkelanjutan

BRI Ajak Masyarakat Kembalikan Fungsi Sungai melalui Program Jaga Sungai Jaga Kehidupan

Tetap Keren, Ini Sepatu Ramah Lingkungan dari Nike

Green Bond, Inovasi untuk Mendorong Pembangunan Berkelanjutan Yang Lebih Masif

Pertamina Cerdas, Kontribusi Perusahaan Memajukan Pendidikan Bangsa

CSR PT Pertamina DPPU Adisutjipto: Berdayakan Kelompok Wanita Tani Sleman melalui Budidaya dan Olahan Pisang

Mengenal 4 Pilar Sustainable Development Goals (SDGs)

Tidak Hanya Mencegah Abrasi, Mangrove Menjadi Produk Bernilai melalui Tangan Masyarakat Kali Adem

Aksi Nyata Perusahaan dalam Pelestarian Hutan

Aqua Life: Inovasi Botol Plastik Daur Ulang, Kontribusi Aqua pada Keberlanjutan Lingkungan

Program Kemitraan Dorong UMKM Naik Kelas

Manifesto Davos 2020: Tujuan Universal Perusahaan Era Revolusi Industri 4.0 Tidak Hanya Soal Profit

Mewujudkan Kartini Masa Kini melalui Program CSR Pemberdayaan Perempuan

Inovasi Kala Pandemi, Rumah Sahabat Difabel (Sadifa) Produksi Hand Sanitizer dari Ampas Jahe

CSR PT Bhumi Jati Power: Angkat Ekonomi Petani Semangka di Jepara, dengan Pertanian Organik

Ciptakan UMKM Berkualitas melalui Rumah Kreatif BUMN, Program CSR Kolaborasi Berbagai BUMN

Berdayakan Masyarakat melalui Inovasi Program Community Development

Perlindungan Konsumen sebagai Upaya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Lestarikan Mata Air melalui Ekowisata Taman Sungai Mudal, Program CSR Binaan PT PLN Jateng-DIY

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai Analisis & Evaluasi Kinerja Program CSR

Zero Waste Lifestyle: Inovasi Olahan Limbah Minyak Jelantah, Program CSR PT Pertamina Gas Operation East Java Area (OEJA)

Exit Strategy: Strategi Pengakhiran Program untuk Dampak Berkelanjutan

#DiRumahTerusMaju, Inisiatif Tanggap Darurat Covid-19 oleh Telkomsel yang Raih Iconomics CSR Awards 2020

Mendorong Pembangunan Berkelanjutan melalui Green Lifestyle

Berdayakan Warga Kampung Laut dengan Pembuatan Handsanitizer dari Pohon Nipah

Batik Kutawaru: Berdayakan Nelayan yang Alih Profesi di Cilacap, Program CSR PT Solusi Bangun Indonesia

CSR sebagai Langkah Menuju Good Corporate Governance

7 Subjek Inti Tanggung Jawab Sosial dalam ISO 26000, Pandangan Terkini Praktik Tanggung Jawab Sosial yang Baik

Halte Baca Ketsoblak dan Budidaya Teripang, Cerita Pemberdayaan PT Pertamina Tual

KEM Kolok Bengkala, Wujudkan Masyarakat Adat yang Berdaya

Mengenal 6 Jenis Praktik Corporate Social Responsibility (CSR)

Sriekandi Patra: Batik Karya Difablepreneur

Global Reporting Initiative (GRI), Standar Untuk Sustainability Report

Keindahan dan Keseruan Aktivitas di Selangan City, Program CSR Badak LNG

Tahapan Analisis Social Return on Investment (SROI)

Social Return on Investment (SROI) merupakan sebuah kerangka kerja untuk mengukur dan memperhitungkan perubahan dalam konsep nilai yang lebih luas. Tujuannya untuk mengurangi ketidaksetaraan, degradasi lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan dengan memasukkan biaya dan manfaat sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dalam artikel ini akan dibahas beberapa tahapan analisis pada Social Return on Investmenet (SROI).

Dalam melakukan analisis SROI ini, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan.

Menetapkan ruang lingkup, mengidentifikasi, dan melibatkan stakeholders

Penetapan ruang lingkup diperlukan untuk memberi batasan pada hal yang akan dipertimbangkan. Identifikasi stakeholders dan cara melibatkannya juga perlu dilakukan. Alasan melakukan analisis, sumber daya yang tersedia, dan prioritas pengukuran harus jelas dalam tahap ini agar dapat dipastikan apa yang diusulkan itu layak.

Memetakan outcomes

Ada 5 tahapan penting dalam tahap ini, yaitu memulai dengan peta dampak, mengidentifikasi input, menilai input, klarifikasi output, dan mendeskripsikan outcome. Dalam hal ini, stakeholders berperan untuk memberikan informasi dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya dan keterlibatannya dalam pembuatan peta dampak akan memastikan outcome yang berdampak pada stakeholders dapat terukur dan dinilai.

Membuktikan dan memberi nilai pada outcomes

Ada 4 tahapan penting pada tahap ini, yaitu mengembangkan indikator outcome, mengumpulkan data outcome, menetapkan berapa lama outcome bertahan, dan memberi nilai pada outcome.

Menetapkan dampak

Ada 4 tahapan yang perlu dilakukan, yaitu deadweight dan displacement, atribusi, drop-off, dan kalkulasi dampak. Deadweight merupakan ukuran dari jumlah outcome yang akan maupun belum terjadi. Lalu atribusi merupakan penilaian seberapa banyak hasil dari kontribusi organisasi atau perorangan. Berkaitan dengan tahap ketiga, seberapa lama outcome dapat bertahan, drop-off hanya digunakan untuk menghitung hasil yang bertahan lebih dari satu tahun.

Kalkulasi SROI

Tahapan yang perlu dilakukan ada 5, yaitu memproyeksikan ke masa depan, menghitung nilai bersih saat ini, menghitung rasio, analisis sensitivitas, dan jangka waktu pengembalian. Pada tahap ini menjelaskan bagaimana meringkas informasi keuangan yang telah didapat dan menghitung nilai finansial dari investasi serta biaya dan manfaat sosial.

Pelaporan, Implementasi, dan Penyematan

Terdapat 3 tahap yang perlu dilakukan, yaitu pelaporan kepada stakeholders, penggunaan dan mengomunikasikan hasil, dan penyematan proses SROI pada organisasi.

Baca lainnya: Mengenal Apa Itu SROI – Pengertian dan Prinsip

Sumber: A Guide to Social Return on Investment

Mengenal Lebih Dekat 7 Prinsip Tanggung Jawab Sosial dalam ISO 26000

Menjadi Berdaya dengan Program Kredawala, CSR Pertamina DPPU Sepinggan

Peran CSR dalam Upaya Membantu Pemerintah Menyelesaikan Masalah Sosial

Apa Saja Prinsip 5P dalam Sustainable Development Goals?

Mewujudkan Komoditas Lokal Berdaya Saing Global

Pentingnya Melaporkan Sustainability Report

Inovasi Olahan Enbal Khas Tual, Mitra Binaan CSR PT Pertamina MOR VIII

Desa Wisata dan Budaya Gamol, Program CSR PT Pertamina (Persero) TBBM Rewulu

Pemetaan Sosial (Social Mapping) sebagai Landasan Perencanaan Program CSR

Mengenal Apa Itu SROI – Pengertian dan Prinsip

“SROI telah membantu kami mengembangkan hubungan berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan yang menunjukkan bahwa kami mendengarkan kebutuhan mereka dan sekarang kami dapat melaporkan bagaimana pekerjaan kami berdampak pada kehidupan mereka dan kehidupan orang lain.”

Maeve Monaghan, Director, NOW Project

Keberhasilan suatu program CSR tentunya dapat diukur dengan mengetahui manfaat suatu program di masyarakat. Metode yang dapat digunakan untuk mengukur dampak sosial dari program CSR adalah Social Return On Investment (SROI). Pengukuran program CSR dapat membantu perusahaan untuk memahami bagaimana mengelola nilai sosial, lingkungan dan ekonomi yang dihasilkannya. Dengan menggunakan SROI, perusahaan mengetahui nilai dampak positif dari program CSR khususnya bagi masyarakat dan efektivitas investasi sosial yang telah dikeluarkan oleh perusahaan.

Apa itu Social Return on Investment (SROI)?

Social Return on Investment (SROI) adalah sebuah kerangka kerja untuk mengukur dan memperhitungkan konsep nilai yang jauh lebih luas yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan degradasi lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan dengan memasukkan biaya dan manfaat sosial, lingkungan, dan ekonomi. SROI mengukur perubahan dengan cara yang relevan dengan organisasi yang mengalami atau berkontribusi pada suatu program tentang bagaimana perubahan diciptakan dengan mengukur hasil sosial, lingkungan dan ekonomi dan menggunakan nilai moneter untuk merepresentasikannya. Hal ini memungkinkan untuk menghitung rasio manfaat dan biaya. Misalnya, rasio 3:1 menunjukkan bahwa investasi sebesar 1 juta menghasilkan nilai sosial sebesar 3 juta.

SROI adalah tentang nilai, bukan uang. Uang hanyalah satu unit umum dan dengan demikian merupakan cara yang berguna dan diterima secara luas untuk menyampaikan nilai. Perkiraan SROI sangat berguna dalam tahap perencanaan suatu kegiatan. SROI dapat membantu menunjukkan bagaimana investasi dapat memaksimalkan dampak dan juga berguna untuk mengidentifikasi apa yang harus diukur setelah proyek berjalan dan berjalan.

Jenis Penghitungan SROI

Ada dua jenis SROI yang biasanya digunakan untuk mengukur suatu program, yaitu

Evaluatif

Pengukuran SROI dilakuakan berdasarkan hasil aktual yang telah terjadi selama kurun waktu suatu program telah diimplementasikan.

Prakiraan (Forecast)

Berbeda dengan eveluatif, pengukuran SROI menggunakan tipe forecast dilakukan untuk memprediksi seberapa besar nilai sosial akan tercipta jika kegiatan memenuhi hasil yang diinginkan. Biasanya penghitungan dilakukan untuk jangka waktu 1 sampai 5 tahun kedepan.

Prinsip SROI

Social Return on Investment (SROI) dikembangkan dari akuntansi sosial dan analisis biaya-manfaat dan didasarkan pada tujuh prinsip. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

Melibatkan stakeholder (Involve stakeholders), informasikan kepada pemangku kepentingan program, apa saja objek yang diukur untuk menjadi suatu nilai, bagaimana pengukurannya sehingga pemangku kepentingan memahami dan mengungkapkan informasi atau perubahan yang terjadi dan itu dikonversikan kedalam rupiah.

Memahami perubahan yang terjadi (Understand what changes), mengartikulasikan bagaimana perubahan dibuat dan mengevaluasinya melalui bukti yang dikumpulkan. Perubahan adalah kontribusi para pemangku kepentingan, dan sering dianggap sebagai hasil sosial, ekonomi atau lingkungan.

Menghargai hal yang bersifat penting (value the things that matter), gunakan financial proxy agar nilai atau outcome dapat dikenali seperti peningkatan upah, peningkatan produksi, penghematan biaya dan lain-lain.

Hanya menyertakan sesuatu yang penting (only include what in material), tunjukkan bukti perubahan dan dampak yang dapat terukur dan masuk akal.

Jangan mengklaim secara berlebihan (do not overclaim), klaim nilai outcome dengan tolak ukur yang dapat dipertanggungjawabkan dan dampak tersebut berasal dari program itu, perhatikan juga pertimbangan dari kontribusi pihak lain diluar nilai investasi program.

Transparan (transparent), tunjukkan dasar perubahan, dampak dan perhitungan yang akurat, jujur, dan kredibel dengan pemangku kepentingan.

Selalu memverifikasi hasil (Verify the result), berikan jaminan tentang independent dan dan tanggung jawab pelaksana studi SROI terhadap perhitungan yang telah dilakukan untuk menghilangkan subjektif.

Kenali Apa Itu Sustainability Compass dan Kegunaannya

“Go Goals!” Permainan Edukatif Bertema Sustainability

Kebun Gizi : Sebuah Visi Meningkatkan Kesehatan Hingga Berdampak Ekonomi

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Penguatan Komoditas Lokal

Bukan Halangan, CSR Justru Dibutuhkan Saat Pandemi Covid-19

Mengenal CSR (Corporate Social Responsibility) – Pengertian, Manfaat, dan Konsep CSR

Menyelaraskan Konsep Shared Value pada Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Keterlibatan Program CSR untuk Memperkuat UMKM

Apa itu PROPER? Yuk Kenalan dengan Program Penilaian Peringkat Perusahaan

Bersahabat dengan CSR (Corporate Social Responsibility )

Mengenal SDGs (Sustainable Development Goals) Lebih Dalam

Manfaat CSR Bagi Perusahaan Apa Aja Sih?

CSR sebagai Upaya Mendukung Sustainability

Hari Perempuan Sedunia 2021: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan melalui SDGs

Meneropong CSR dari Sudut Pandang Perusahaan

Ulas Balik Sejarah CSR di Dunia

ISO 26000: Standar Internasional dan Panduan Implementasi CSR

Mengenal Triple Bottom Line, Konsep CSR yang Banyak Dipakai Perusahaan

Mengenal Lebih Dekat Corporate Social Responsibility (CSR)

Perusahaan Retail ini Mulai Berfokus dengan Isu Sustainability

Mengedepankan Keberlanjutan, Kini HP Menggunakan Bahan Dasar Daur Ulang Sampah

6 Skills Wajib bagi Praktisi CSR (Corporate Social Responsibility)

‘Masker Lebih Banyak dari Ubur-Ubur’ – Sampah Masker yang Berakhir Menjadi Polusi bagi Laut.

Hutan Vertikal: Sebuah Bangunan Hijau Berkelanjutan yang Indah

Ceka Craft: Menyulap Sampah Menjadi Rupiah

Kopi Bah Dusyie, Mitra Binaan Kebanggan PT Len Industri (Persero)

Membangun Kemitraan Bersama Masyarakat, PT Len Industri (Persero) Tanam 15.000 Bibit Kopi di Desa Mekarsari Kabupaten Bandung

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!